スポーツ写真に欠かせないバズーカ砲

TVで野球などスポーツ競技の中継を見ていると、競技によってはバズーカ砲のような巨大なレンズを持ったカメラマンが並んでいたりします。

スマートフォンの性能もあがっていますし、カメラのイメージセンサーも高精細になった時代に、あのような巨大なレンズは必要なのでしょうか?

今回はそんなバズーカ砲のようなレンズの利点についてお答えします。

スポーツ写真はスピードとの戦い

スポーツ選手は激しい動きをします。

カメラマンはそのスピードについていかなければいけません。

もちろんカメラ自体の性能もありますが、レンズもそれに適した性能である必要があるのです。

そう考えると長くて重いのは不利なのですが、それを差し引いても有り余る魅力がバズーカ砲にはあるのです。

高速でシャッターが切れる

ここに2本のレンズがあります。

両方とも焦点距離500mmが使えるのですがFの値に注目してください。

上のレンズがF4で下のレンズがF6.7です。

Fは開放時の絞りの値で数字が小さいほど明るい(たくさんの光が通る)という事でした。

ということは数字が小さいほど、暗いところで撮影しやすいということです。

スポーツは屋外だけじゃありませんからね。

以前、露出の話を記事にしたことがあります。

露出とは写真の明るさをコントロールすることでしたね。

その関係性は、

シャッター速度×絞り×ISO感度

でした。

正確には掛け算ではありませんが、それぞれが露出に影響するものとご理解ください。

スポーツ選手のスピードに付いていこうとすると、シャッター速度を速くする必要があります。

先ほどの関係性に当てはめると、絞り(F値)の小さいレンズを使用した方が、シャッター速度を速くできるということです。

例に挙げたレンズの場合、上がF4で下がF6.7でした。

これはシャッター速度でいうと、1.5段階に相当します。

1/250秒でしかシャッターが切れない状況でも、1/750秒で切れるんですね。

より高速でシャッターを切ることを要求されるスポーツ写真で、この差は大きいです。

低速でシャッターを切ると選手の姿がブレる確率が高くなりますからね。

ボケ味が美しい

スポーツ写真で選手を中心に撮影しても、背景にゴチャゴチャと写っていたら台無しです。

絞りの値(F値)が小さいレンズは、背景のボケも綺麗です。

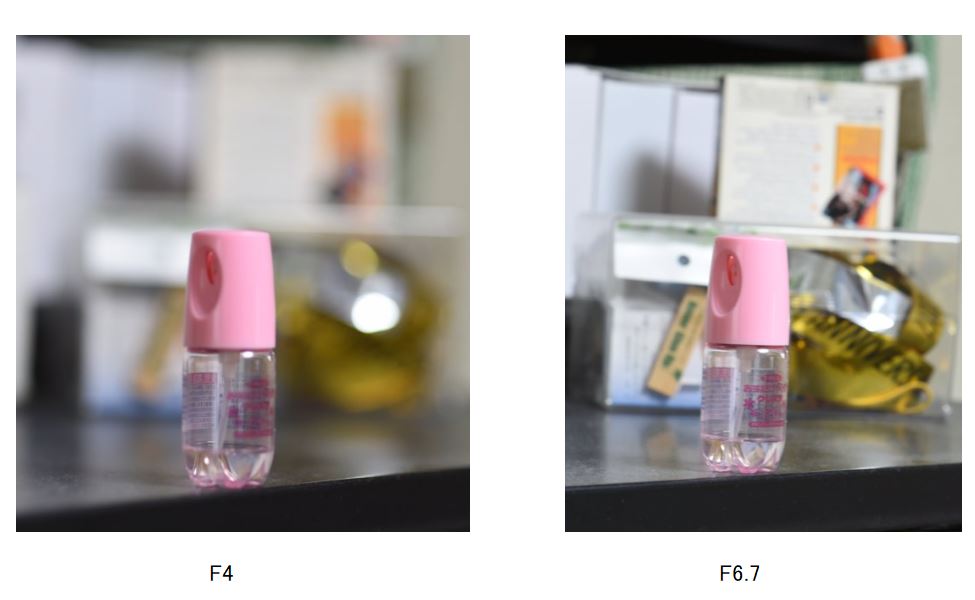

例えばこんな感じ。

えーっと、若干の手ブレはご容赦ください。

左の写真(F4)は背景が綺麗にボケていますが、右の写真(f6.7)はなんだか背景がゴチャゴチャしています。

これだと被写体が目立たなくてせっかくの写真が台無しです。

バズーカ砲の魅力はこのボケ味にあるという人も多いです。

重いけど魅力の詰まったバズーカ砲の今後

重たいけど、このレンズじゃないと撮れないという写真が撮れるバズーカ砲のようなレンズですが、今度はどう進化するのでしょうか?

個人的には小型化し細くなっていくと考えています。

バズーカ砲の欠点は、その重さによる取り回しの悪さ。

どんなに高性能なレンズでも、その瞬間に被写体をとらえていなければ無用の長物です。

バズーカ砲が衰退していくには2つの理由があると考えます・

・高感度性能の進化

・ボケ味編集アプリケーションの進化

2008年の北京オリンピックに向けてニコンが発表したD3は高感度性能に重点を置いたデジタル一眼カメラでした。

D3が、スポーツ写真における高感度性能の重要性を提唱した形です。

あれから13年が経過し、スポーツ写真における高感度撮影は当たり前の時代になりました。

この流れはこれからも続き、更に進化すると考えます。

「レンズでボケないならアプリケーションで何とかしよう」というのも一つの流れになりつつあります。

これは物理的に望遠レンズを装着するのが難しい、スマートフォン用のアプリから派生するもので、その技術はデジタル一眼カメラにも応用できます。

例の写真にあるF6.7で撮影したような写真が、ワンクリックでF4で撮影したような写真になる時代も遠くないのではないでしょうか。

これら2つの点から、太くて重いバズーカ砲のようなレンズは、必要なくなってくと考えます。

ただ、長さだけは物理的にどうしようもないので細く、コンパクトになっていくのではないでしょうか。

ニコンが2020年のオリンピックに向けて発表したのは、F5.6で焦点距離500mmのコンパクト望遠でした。

F4ではなくF5.6で勝負してきたのは、こういった背景があるのかもしれません。

コメント