カメラ用交換レンズ

カメラ用交換レンズは多種多様です。

メーカーやカメラボディのシリーズによってマウント形状が違い、基本的にマウント形状が合わないカメラボディと交換レンズを取付けることは出来ません。

また、製造メーカーによって各性能、機能の呼び方が違い、これがレンズ選びを複雑にしているといえます。

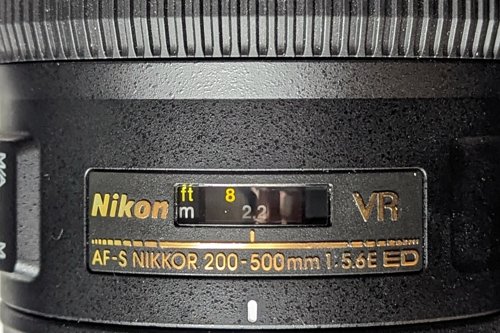

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

これはNikon製のレンズです。

どういった性能、機能があるか分かりますか?

AF-S? ED? VR? ???

全くの初心者ですと英数字の羅列で何のことか分からないと思います。

この英数字は超重要です。

では、この英数字が表す性能や機能について解説します。

NikonFマウント

NikonFマウントは歴史のあるマウントです。

そしてNikonFマウントに装着できるNikon製レンズはNikkorレンズと呼ばれます。

Nikkorレンズは1959年に発表され、現在まで数多くのレンズが発売されてきました。

その間、カメラはマニュアルフォーカスの時代からオートフォーカスになり、レンズ内モーターへ進化しました。

また、APS-CフォーマットであるDX規格や、手ブレ補正であるVR等、新しい技術も搭載されて来ています。

歴史がある分、その時代の数々の技術が複雑な英数字となって製品名に記載されてきたといえるでしょう。

それではNikkorレンズの表記について解説していきましょう。

AF

AFは(ボディ内)オートフォーカス用のレンズということです。

Nikonは元々ボディ内オートフォーカスを採用していました。

これはカメラのボディ内にAFモーターがあり、それをレンズに伝えてオートフォーカスを駆動させるというものです。

その後、レンズ内モーター式のAFが登場しレンズ内モーター専用のボディも登場しています。

注意したいのは、ボディ内にAFモーターが無いモデルの場合、AFレンズではオートフォーカスが出来ないということです。

D3000シリーズやD5000シリーズ、D40シリーズを使っている場合は注意が必要です。

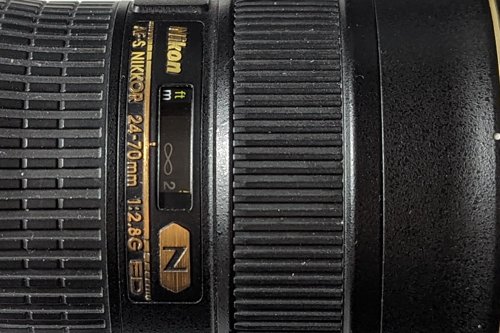

AF-S

AF-Sはレンズ内モーター式オートフォーカス用のレンズということです。

このタイプはレンズにAF用のモーターが内蔵されており、重い分オートフォーカスの速度が速い傾向にあります。

同様の製品として、コアレスモーターを採用したAF-Iや、ステッピングモーターを採用したAF-Pというものもレンズ内モーター方式のひとつです。

あまり目にすることは無いと思いますが、覚えておいても良いかもしれません。

また、AF、AF-S、AF-I、AF-Pという表記が無いレンズはマニュアルフォーカスレンズです。

これは覚えておきましょう。

AFはオートフォーカスが遅く、AF-Sはオートフォーカスが速い

DX

DXとはAPS-Cフォーマット用のレンズです。

Nikonのデジタル一眼レフカメラは、大きく分けてフルサイズ(FX)とAPS-Cの2種類があります。

このうちAPS-Cフォーマット用のレンズにはDXと表示されています。

逆にDXの表記が無い製品は、フルサイズ用(FXフォーマット)です。

FXフォーマット用レンズをAPS-Cフォーマットのデジタル一眼レフに装着すると焦点距離が望遠側に振れ、APS-C用レンズをフルサイズのデジタル一眼レフに装着すると周囲が切り取られるか影が写ります。

双方の関係性に注意しましょう。

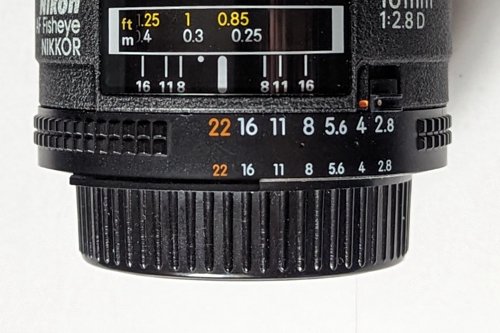

Ai/Ai-s

Nikonのカメラはレンズに絞りのリングがあり、これをボディ側と連動させることによって絞りの値を伝達していました。

その連動させるガイドがあるレンズにはAi(またはAi-s)と表記されています。

Ai機構については機械的な装置のため、レンズ情報を電子的に伝達するようになってからは消滅しました。

この表記があるレンズは比較的古いレンズだと思ってください。

廉価ボディにはAiに対応するレバーが無いので、使えないか機能が制限されます。

〇〇mm

〇〇mmで表示されている数字はレンズの焦点距離です。

この数字は構図や遠近感などを表現するための数字として特に重要です。

焦点距離は50mm(APS-Cなら35mm前後)を基準に、数字が大きくなると望遠レンズ、小さくなると広角レンズとなります。

ズームレンズの場合〇〇-〇〇mmと表示され、その間の焦点距離が自由に使えます。

f/〇.〇

f/〇.〇(1:〇.〇)はレンズの開放絞り値(f値)を表示しています。

f値は、レンズ被写体側に対してイメージセンサー側で光がどれだけ減衰するかを示してます。

例えば、f/2.8の場合、開放値で撮影するとレンズを通ることによって光が1/2.8に減衰するということです。

この数値が小さいほど明るいレンズとなり、暗い場所での撮影に有利になったり、背景ボケが綺麗になったりしますが、太く、重く、高価格になります。

また、一部のズームレンズでは、焦点距離によってf値が変わる製品もあります。

例えば18-140mm f/3.5-5.6といった表記の場合、焦点距離18mmの場合にf値が3.5で、焦点距離140mmの場合にf値が5.6になり、その間は焦点距離に比例して大きくなるということです。

これも重要なので覚えておきましょう。

ED

EDとはEDレンズを採用した交換レンズということです。

EDレンズとは、プリズムの色分解作用を少なくする特殊低分散ガラス(EDガラス)を使用したレンズのことです。

EDガラスは低分散で、しかも結晶素材の蛍石のように異常部分分散性を有し、2次スペクトルの低減することにより色にじみを低減させています。

SR

SRとはSRレンズを採用した交換レンズということです。

SRレンズは、青より短い波長の光を大きく屈折させる特性を持つ特殊高分散ガラス(SRガラス)を使用したレンズです。

短波長の光を制御することで、各波長の光をより高度に集光できるようにし、高精度な色収差補正が可能になります。

FL

FLとは蛍石レンズを採用した交換用レンズということです。

蛍石は、赤外領域から紫外領域にわたって高い透過率を有する結晶素材で、可視光域で優れた色収差補正能力を示します。

焦点距離は長くなるほど色収差補正が難しくなるのですが、蛍石レンズを使うことにより2次スペクトルを除去することが可能となり、効果的に色収差を補正できるようになります。

ED、SR、FLは高性能なレンズを採用しているということ

D/G/E

f値の後ろにつくアルファベットは絞り制御の形式です。

Dとは、AFレンズのうち絞りリングで絞り制御を行うレンズのことです。

このタイプはボディによって制限があったり使えなかったりします。

また、同様のものでSと付くもの(Ai-s)や、何も表記が無いもの(Ai、非Ai)もあります。

古いレンズの場合は制限がありますので要注意です。

Gとは、カメラボディ側から機械的に絞り制御を行うレンズのことです。

絞りリングはありませんが、絞りの制御方式はDタイプと同様です。

現在発売されているAF-Sレンズの多くを占めており、Nikkorレンズの中ではメジャーな存在となっています。

Eとは、カメラボディ側から電気信号により絞り制御を行うレンズのことです。

Nikkorレンズの中では最も新しい部類ですが、使用感はGタイプと変わりません。

購入するにあたっても、GかEかを気にする必要は無いと考えます。

VR

VRはレンズ内手振れ補正を搭載したレンズのことです。

Nikonのデジタル一眼レフカメラには、ボディ内手振れ補正機構がありません。

ですから、手ブレ補正と言えばレンズ内手ブレ補正となります。

性能は製品により違いますが、3~4段階分の手ブレ補正できるものが多いです。

ただ、過信は禁物です。

IF

IFとはIF方式のことです。

IF方式とは、レンズ群の中間のレンズ群のみを移動させてピントを合わせる方式のことです。

フォーカシングによる収差変動が減少し、またレンズ駆動時のトルクが軽く、フォーカス時の保持バランスに変化が無いという特徴があります。

TC〇〇

TCとはテレコンバーターのことです。

テレコンバーターはレンズの焦点距離を伸ばすための補助レンズで、カメラボディと交換レンズの間に装着します。

TCの後ろにつく数字はテレコンバーターの倍率で、1.4なら焦点距離が1.4倍、2.0なら焦点距離が2.0倍になるということです。

また、交換レンズ自体にテレコンバーターが内蔵されたものもあり、レンズ表記の途中にTCとあるのはテレコンバーター内蔵のレンズです。

Fisheye

Fisheyeとは文字通り魚眼のことです。

ですから、レンズ名称にFisheyeと付く場合は魚眼レンズということです。

魚眼レンズは意図的に歪ませた写真が撮れるレンズで、焦点距離は短いものが多いです。

Micro-Nikkor

Micro-Nikkorは接写の出来るレンズのことです。

一般的にマクロレンズと呼ばれるもので、倍率は1:1の等倍が多いです。

花や虫等小さなものを撮影するのに適しており、無限遠側の撮影には適していません。

PC Nikkor

PC Nikkorはアオリ撮影が出来るレンズです。

アオリ撮影はレンズの光軸をずらすことにより、カメラアングルによる被写体の歪みを補正(シフト)したり、ピントの範囲を調整(ティルト)したりできます。

製品によりシフトのみしか使えないものもありますので、機能は充分に理解したうえで選んでください。

また、同製品に電磁絞りを採用したPC-E Nikkorというのも製品化されています。

Reflex Nikkor

Reflex Nikkorは反射鏡タイプのレンズです。

超望遠をコンパクトにまとめられる反面、暗い、ズームできない、AFが無いといった欠点もあります。

独特の反射ボケが面白いのですが、用途は限られると考えます。

DC Nikkor

DC Nikkorは被写体前後のボケをコントロールするレンズです。

DCリングの操作でレンズの一部を前後に動かすことにより、被写体の前後のボケ像の形状をコントロールできる画期的なレンズとされましたが、用途があまりないため認知はイマイチです。

2002年に発売されて以来、後継機の話は聞きません。

Ⅱ

まれにレンズの最後尾にⅡと付くものがありますが、これはレンズバージョンです。

焦点距離や絞り値、フォーカスの制御方法など、新製品となっても大きく変わっていない場合は連番で管理します。

奥深きNikkorの世界

Nikkorレンズは歴史があるためその時代時代に新しい技術が採用されてきました。

ですから、製品表記に関してもかなり複雑になっているのが分かります。

ただ、多くの技術は既に過去のものとなっています。

ですから比較的新しい製品を選べば、失敗することは少ないでしょう。

表記は複雑ですが英数字の意味を、ひとつひとつ理解すればそれほど怖くないと考えます。

コメント