被写界深度合成

被写界深度とは、写真を撮影した際にピントが合っているように見える範囲(奥行)の事です。

同じ被写体を撮影しても、奥までピントが合っているように見える写真を被写界深度が深いと表現し、奥がボケている状態を被写界深度が浅いと表現します。

被写界深度合成はピントの位置が違う写真データを合成し、疑似的に被写界深度が非常に深い写真を作成する技術です。

写真の撮影はデジタル一眼カメラでもスマホのカメラでも可能で、撮影した複数の写真データをPhotoshopやcombineZPなどのアプリケーションを使う事によって合成が出来るのです。

スマホとデジタル一眼の操作性を比較

スマホのカメラとデジタル一眼カメラを比べると、一般的にスマホのカメラの方が自動化されています。

とにかく簡単に高品質な写真を撮影できるように、ソフトウェアが進化しているのがよく分かります。

これにより、マニュアル撮影の操作性が犠牲になっています。

露出の要素であるシャッター速度とISO感度をマニュアル操作しようとすると、画面上で写真撮影アプリを操作する必要があります。

大抵のスマホ用カメラアプリは、マニュアル操作に重点を置いていないため操作はしにくいといえます。

また、絞りについては機構そのものが存在しないため設定が出来ません。

ですから、ボケ味の調整はソフトウェアでの処理になっているのです。

更に、ピント操作も基本的にAF優先です。

マニュアル操作をしようとすると、別途マニュアルカメラのアプリを入れなければなりません。

という事で、スマホのカメラは自動で撮影することに特化している分、マニュアルでの自由度は低いのです。

被写界深度合成はマニュアル操作が必須

被写界深度合成はカメラのマニュアル操作が必須となります。

その際の操作項目としては以下の2つが該当します。

・ピント操作

・露出設定

それぞれ見ていきましょう。

ピントのマニュアル操作

被写界深度合成で被写界深度が深い写真を作成しようとした場合、ピントの位置が違う写真を何枚も撮影することになります。

被写体と背景を撮影するだけでは作成できません。

一定の間隔で複数枚撮影することになりますのでAFでは上手く撮影できない事が多いです。

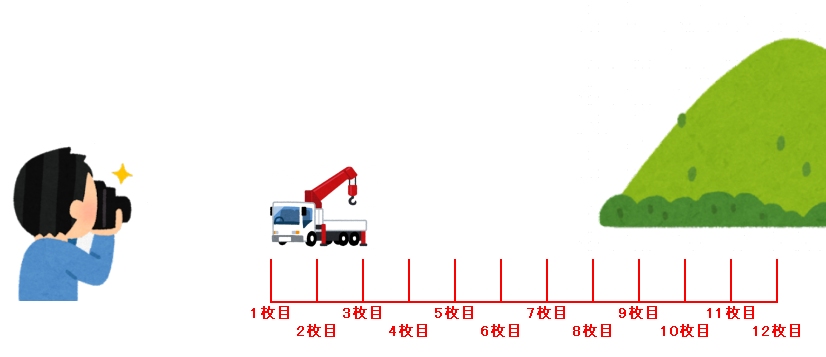

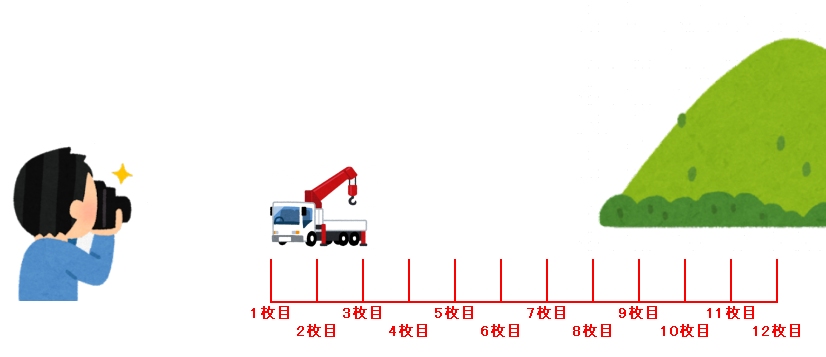

例えばこんな場合です。

トラックと山を深度合成。

それぞれピントの位置を〇枚目と表示しています。

このように、被写体と背景がある程度離れている場合。

1枚目から3枚目までは被写体であるトラックを捉え、9枚目から11枚目で背景の山を撮影しています。

しかし、4枚目から8枚目までは何もありません。

デジタル一眼カメラなら、MF(マニュアルフォーカス)でピント操作すれば問題が無いのですが、AF中心のスマホカメラではそうもいきません。

4枚目のピントを合わせようとしても、何もないためAFが背景の山にピントを合わせてしまうのです。

結果、被写界深度合成をする際に画像エラーとなり作成できなかったりします。

仮にスマホでMF撮影したとすると、画面上で微調整する必要があり操作性に難があります。

これがピント操作上の問題です。

露出のマニュアル設定

被写界深度合成は、同じ構図でピントが違う写真を合成します。

ですから、写真の露出(明るさ)が一定である必要があります。

スマホのカメラアプリは被写体に対して自動で露出を合わせるものが多いです。

例えば、黒っぽい被写体であっても、そこにピントを合わせればAE(自動露出)が働いて被写体に露出を合わせます。

それを踏まえて、先ほどの状況でピントの位置を変えながら合わせることを考えてみましょう。

ピントと露出が連動していると、ピントの位置を変える度にAE(自動露出)が働いて写真明るさが変わります。

1枚目をキャビンの白、2枚目をクレーンの赤、3枚目をシャーシの黒、12枚目は山の緑といった具合に、それぞれのポイントで明るさが違うためです。

これでは調子が悪いです。

では、AE(自動露出)を使わずに撮影しようとすると、ピントの時同様に操作性が悪いです。

それに比べてデジタル一眼カメラは露出のマニュアル操作が容易です。

露出モードをマニュアルに変更し値を設定するだけです。

露出を決めたら変動しない事。

ということで、露出の面でもスマホのカメラは被写界深度合成に向かないといえます。

圧倒的にデジタル一眼の方が使いやすい

同じ被写体をいくつも撮り比べましたが、深度合成するなら圧倒的にデジタル一眼カメラの方が使いやすいです。

理由その1ピントのマニュアル操作が容易

理由その2露出のマニュアル設定が容易

逆にこの2点をクリアするとスマホでも被写界深度合成しやすいです。

ただ、知りうる限りデジタル一眼より操作がしやすいスマホのカメラアプリは無いので、現状ではデジタル一眼の方が優位といえるでしょう。

コメント